はじめに

BCP(事業継続計画)とは、企業が地震や台風などの災害時でも

損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るために準備する計画のことです。

その中でも、電気が止まったときに使う「非常用電源」はとても重要で、

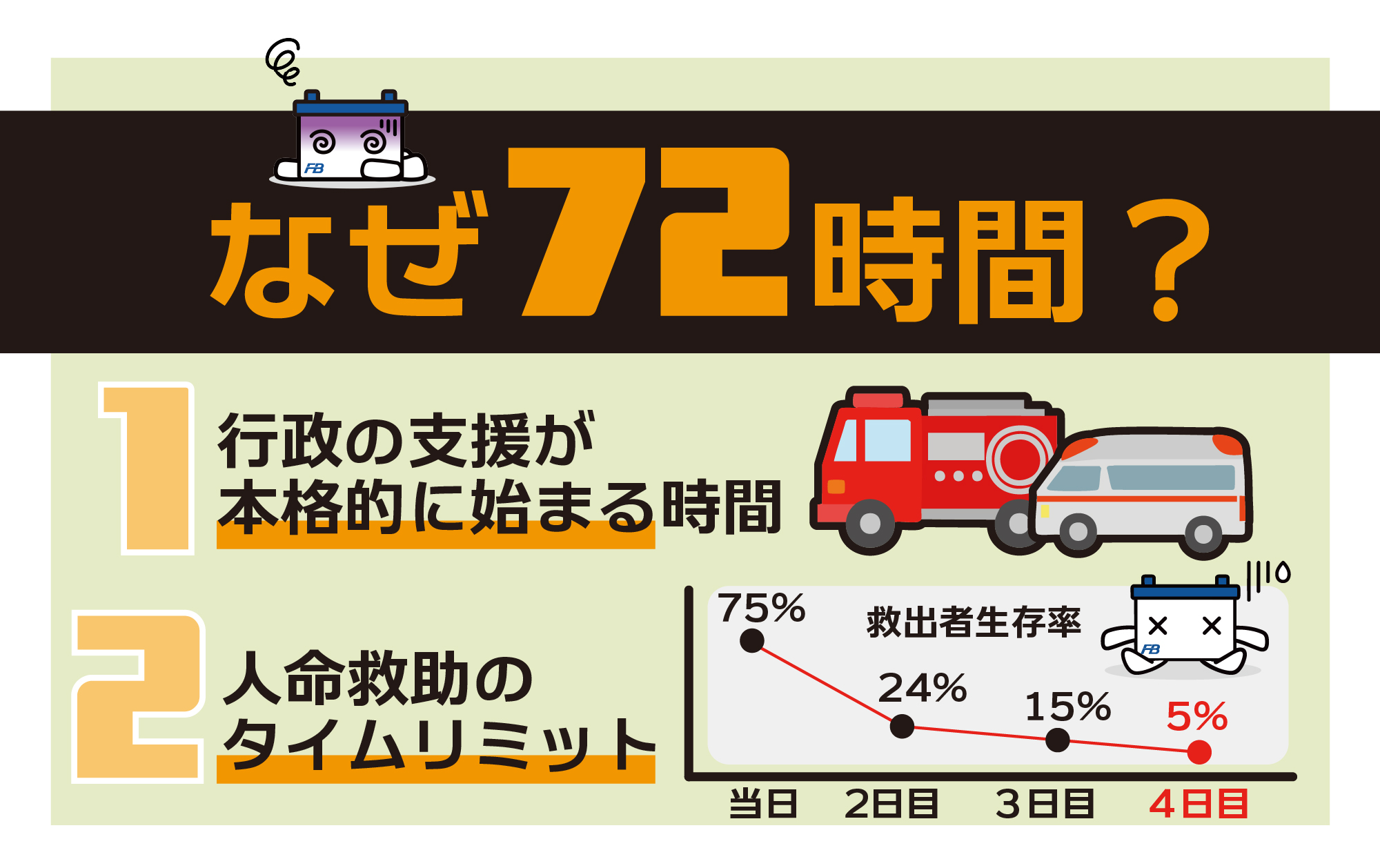

稼働の目安が72時間と言われています。

この記事では、

- BCPの基本

- 72時間の根拠

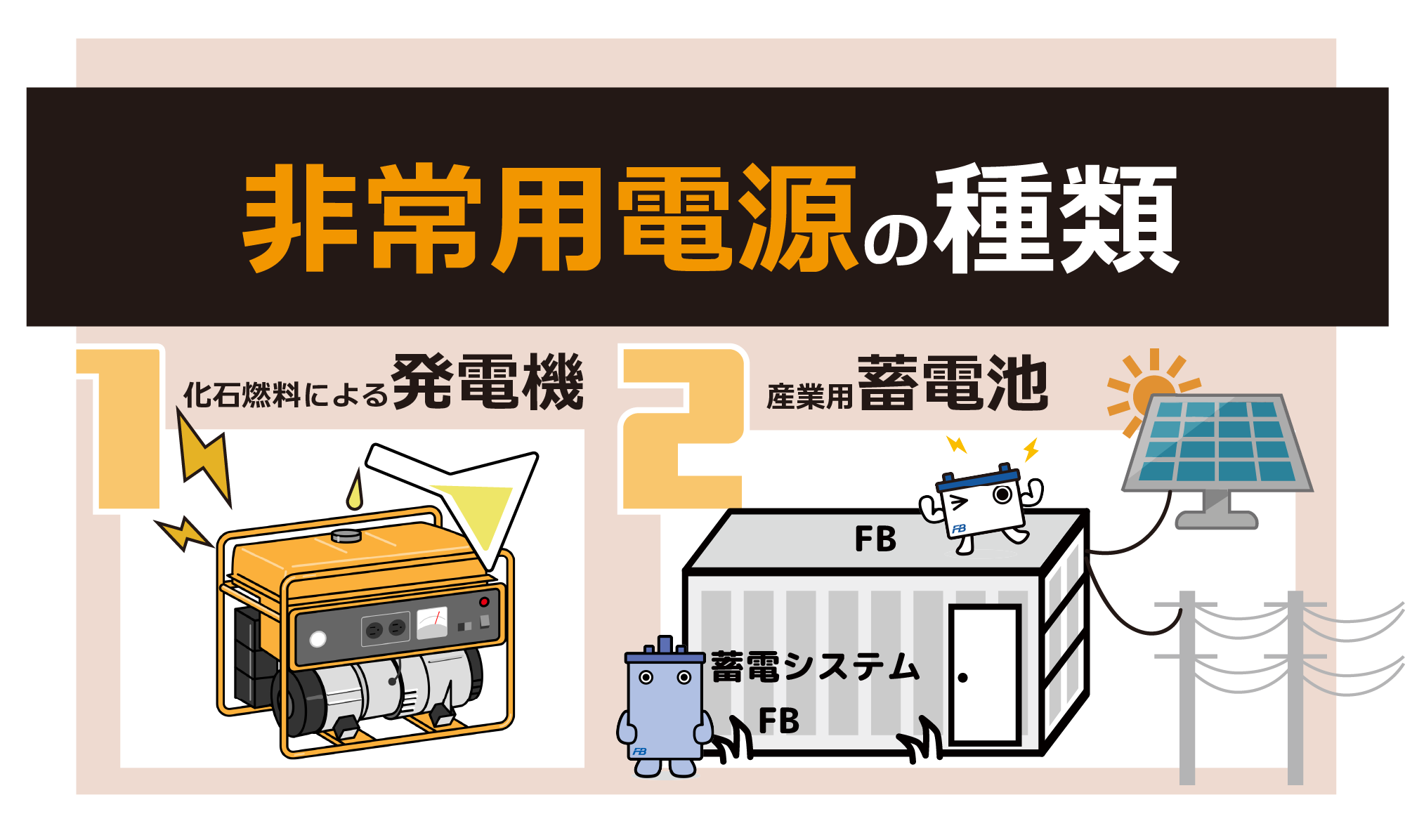

- 非常用電源の種類

などについて分かりやすく解説していきます。

また、古河電池のBCPでの活動事例も紹介していきます。

ぜひ参考にしてください。

BCPとは、地震や台風などの災害時でも

会社が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るために準備する計画のことです。

BCP(事業継続計画)とは、会社が事故や災害にあったときでも

損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るためにする計画です。

「BCP」は英語の「Business Continuity Plan」の略です。

地震や台風などの非常時でも、大切な仕事を止めずに続けるために、

電気や通信の確保、避難方法などを事前に決めておきます。

これにより、お店や工場がすぐに復旧できるようになり、

お客様や社会に安心を届けることができます。

BCP(事業継続計画)は、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロをきっかけに世界中で注目されました。

テロによって会社の機能が止まってしまうことが問題になったためです。

さらに、日本では2011年3月11日の東日本大震災で多くの企業が被害を受け、

BCPの重要性が再認識されました。

災害が起きても仕事を続けられるよう、事前にしっかり準備することが大切です。

火事を防ぐための消防設備などには、

停電に備えて消防法令で規定されている非常電源が設置されています。

しかしながら、その非常電源のバックアップ時間は限られており、

30分間、1時間や2時間などしか賄えず、

自然災害時などの長時間の停電には対応ができません。

普段に近い形で事業を継続させる為には、

事業用の各種負荷設備に対する非常時の電源を備えておくことが大切です。

つまり、長時間の停電時に対応できる様な容量の大きい非常用電源があれば、

安全を守り、被害を最小限に抑えることができます。

内閣府では、大きな災害が起こったときに、市役所や県庁などが損害を最小限に抑え、

事業の継続や復旧を図るための「大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き」を作っています。

その中で、「72時間は外部からの電力供給がなくても非常用電源を動かせることが望ましい」

と決められています。

これは、災害発生から行政による支援が本格的に始まるまでの時間を想定したものです。

この手引きは、実際に役立つBCP(事業継続計画)を作るために考えられ、

多くの自治体や企業で活用されています。

大きな地震や災害が起こると、最初の3日間が生存にとても重要だと言われています。

その理由は、1995年の阪神・淡路大震災のデータにあります。

震災当日(1月17日)は75%の人が救助されましたが、

翌日は24%、3日目は15%、4日目にはわずか5%にまで減りました。

時間が経つほど助かる人が少なくなるため、3日間をどう乗り越えるかが大切です。

そのため、72時間分の非常用電源や食料を備えることが重要とされています。

災害が起こると停電する可能性が高く、

電話やインターネットが使えなくなると助けを呼ぶのが難しくなります。

非常用電源があれば、通信設備を動かし続けることができ、早く復旧作業を進められます。

また、契約している電力会社の供給が止まっても、

自分たちで電気を確保できるため、復旧の状況に左右されずに対応できます。

災害時でも情報を確保し、素早く行動できるようにするために重要な設備です。

台風や地震などの大きな災害が起こると、長い時間電気が使えなくなることがあります。

最近では、こうした長期的な停電が増えてきています。

特に、被害が広がる大きな災害では、電気が元に戻るまでに時間がかかることが多いです。

そのため、非常用電源を備えておくことで、

停電が長引いても電気を使い続けることができ、安全で快適な生活を守ることにつながります。

病院では、たくさんの機械が使われていて、停電すると命にかかわることがあります。

例えば、人工呼吸器や手術のための機械が止まると、患者さんの治療ができなくなってしまいます。

病院にはほかにも、薬を冷やす冷蔵庫や明かりをつける設備など、大切な設備がたくさんあります。

そのため、災害で停電してもすぐに電気が使えるように、非常用電源を備えておくことがとても大切です。

災害が起こったとき、会社では責任者がみんなに指示を出したり、

従業員が無事かどうかを確認したりすることが大切です。

連絡が取れれば、「今どこにいるか」「何をすればいいか」がすぐに分かり、

安全に行動できます。

もし連絡が取れないと、指示が伝わらず、混乱することもあります。

スムーズに対応できるよう、緊急時の連絡方法を決めておくことが重要です。

非常用電源としてよく使われるのが、軽油やガソリン、LPガスなどの「化石燃料」を使う発電機です。

特に「ディーゼル発電機」は、燃料が続く限り稼働し、

災害時の電力供給に役立つため、多くの施設で導入されています。

しかし、化石燃料は使うと二酸化炭素を出し、環境に影響を与えることが問題です。

そのため、環境にやさしい発電方法も注目されており、

再生可能エネルギーを活用した非常用電源の導入が進められています。

蓄電池には、使われている材料によって

「鉛蓄電池」「ニッケル水素電池」「リチウムイオン電池」「ナトリウム硫黄蓄電池」

などの種類があります。

停電が起きたとき、すぐに電気を使えるのが蓄電池の大きなメリットです。

発電機のように燃料を補給する手間がなく、自動で電力を供給できるため、

非常時にも安心して使えます。

そのため、病院や企業など、多くの場所で導入が進められています。

しかし、大電力を長時間にわたり蓄電池のみで供給しようとすると、非常に大きな設備となるので、

重要機器のみに限定する等の検討が必要です。

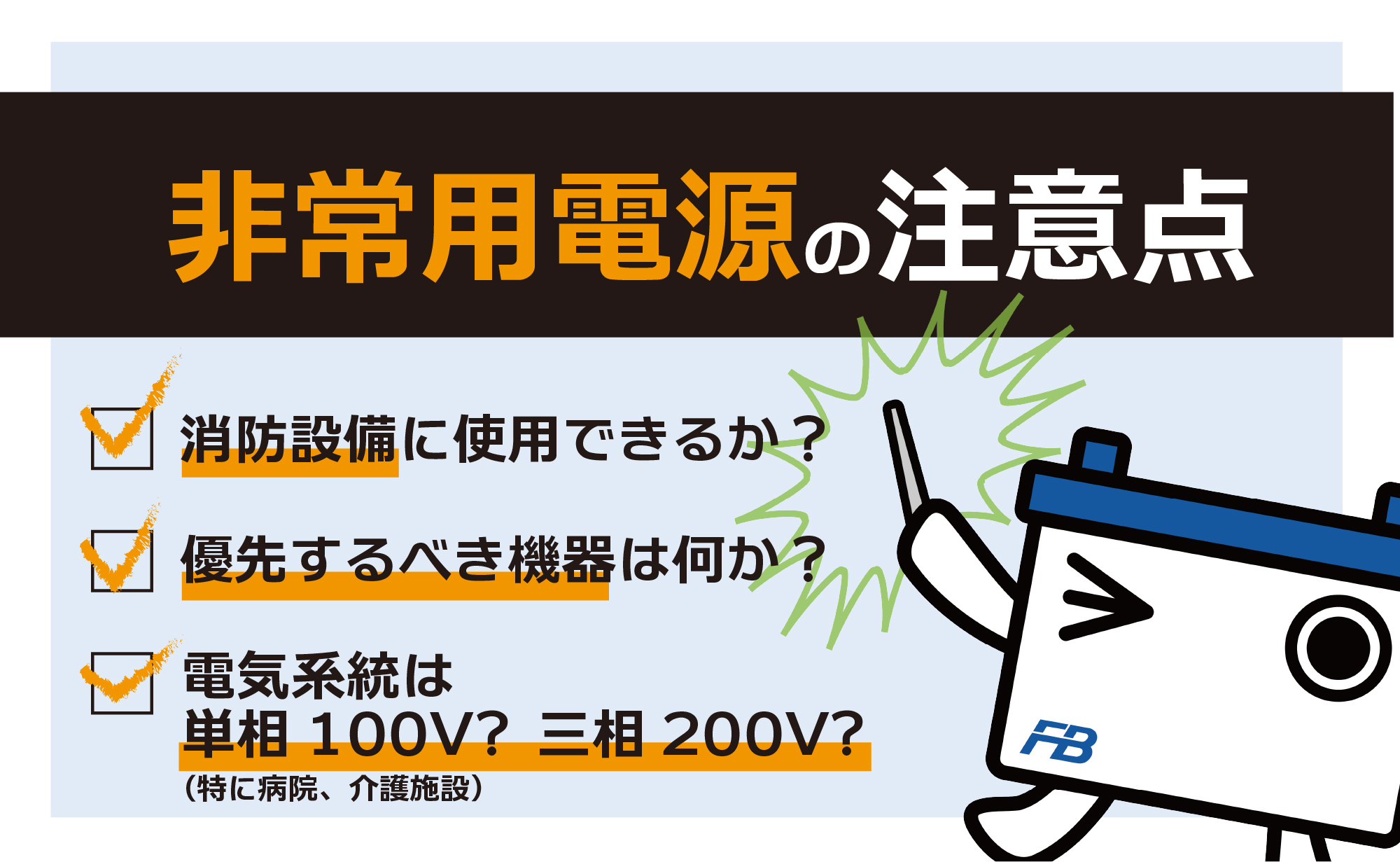

火災報知器やスプリンクラーなどの消防設備には、

消防庁が登録する認定機関から認定を受けた非常用電源が必要で、

その設備にしか電気を送れないことが多いです。

そのため、会社やお店で非常時に電気を使いたい場合は、

自分たちの非常用電源が消防設備向けであるのか、

照明やパソコンなどにも使用できる非常用電源であるのか、

事前に確認しておくことが大切です。災害時に困らないように準備しましょう。

BCP(事業継続計画)を立てるときは、

非常用電源でどの機器を優先して動かすかを決めることが大切です。

例えば、どんな業種でも照明や通信機器、空調は必要です。

建物によってはエレベータや、病院では医療機器や食事を作るための調理機器が重要になります。

業種によって優先すべき機器が違うので、災害時に困らないように、あらかじめ確認しておくことが大切です。

病院では、「単相100V/200V」と「三相200V」という

2種類の電気が使われています。

単相100Vは、照明やパソコンなどの一般的な機器に使われ、家庭でもよく見られます。

一方、単相200Vや三相200Vは、

手術室の医療機器や大きな機械など、より多くの電力が必要な設備に使われます。

どの機器がどの電力で動くのかを理解し、非常用電源の計画を立てることが大切です。

非常用電源を導入するときは、専門の企業に相談すると安心です。

特に、非常用電源や産業用蓄電池について詳しい企業なら、最適な設備を提案してもらえます。

古河電池では、鉛蓄電池を利用した直流・交流電源装置や産業用蓄電池を取り扱っています。

非常用電源を導入する際は、専門家に相談し、現地調査や適切な機器の選定を依頼すると安心です。

また、発電機の燃料を多く保管する場合、消防法などの法律を守る必要があります。

法律を守らないと、安全面で問題が起こることもあるため、

専門家と相談しながら適切な設備を導入しましょう。

事前にしっかり準備することで、災害時にも安心して電力を使えます。

災害が起こったときに慌てず行動するためには、防災マニュアルを作っておくことが大切です。

マニュアルがあれば、二次災害を防ぎ、冷静に判断できます。

作成するときは、どのように情報を集めるか、どんな方法で連絡を取るか、

従業員がそれぞれ何をすべきかを決めておきましょう。

事前に準備しておけば、非常時でもスムーズに対応でき、安全を守ることができます。

災害が起こると、食べ物や水がすぐに手に入らないことがあります。

そのため、飲料水や非常食、簡易トイレ、救急用品などを準備しておくことが大切です。

特に会社では、従業員がすぐに帰宅できない場合に備え、

3日分の食料を用意するよう内閣府が呼びかけています。

事前に備えておけば、安心して安全に過ごすことができます。

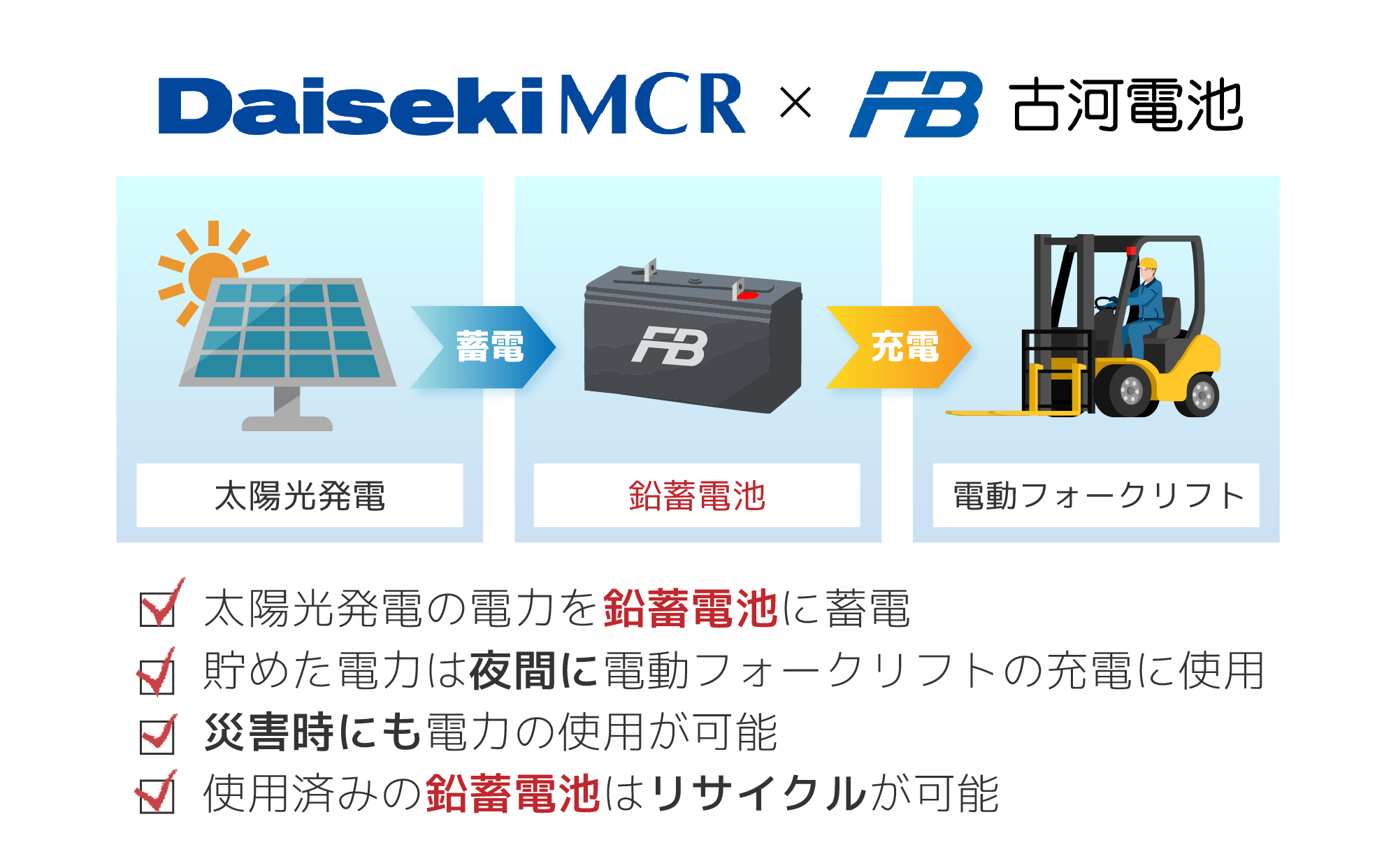

古河電池では長年により培った鉛蓄電池の技術力を活かし、

ESS(電力貯蔵システム)によってお客様の電力に関する課題解決への貢献を目指しています。

例えば、太陽光発電の自家消費率を高めつつBCP対策としても活用するなど、

普段使いできるBCP対策を目指し取り組みを進めています。

BCP(事業継続計画)とは、大きな地震や台風などの災害が起きても、

会社が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画です。

政府も、救助活動が本格化する72時間を乗り切るために、電源の確保をすすめています。

非常用電源には、燃料を使う発電機や、すぐに電気を供給できる蓄電池がありますが、

種類によっては特定の設備にしか使えないものもあるため、事前に確認することが大切です。

導入するときは、専門の企業に相談し、法律を守りながら適切な設備を選びましょう。

また、電源の確保だけでなく、避難方法をまとめた防災マニュアルを作ったり、

水や食料を3日分用意したりすることも必要です。

これらの準備をしておけば、災害が起きても安全を守り、会社を早く復旧させることができます。

古河電池では、ESS(電力貯蔵システム)で電力に関する課題解決への貢献を目指して参ります。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

fb-indst.sales@furukawabattery.co.jp

古河電池株式会社 産業機器営業統括部 営業技術部