夜、真っ暗闇の山や海。

キャンプに出かけて夜空を見上げると、降ってきそうな星に美しい月。

灯りがない分、夜空を眺め、語らい、そして早々に眠りにつく。

たまには、そんな豊かな時間を送ってみたいものです。

一方で、夜の街に出かけて、

食べたり、飲んだり、歌ったり、踊ったりする時間も捨てがたいのが現代人。

眠らない街と言われる東京の新宿は、ネオンがまぶしいくらいに輝き、

古河電池としてはどれだけの電気使用量なのかが気になります。

そして、電気のない時代、夜の街はどのくらい暗かったのだろうと思わざるを得ません。

さて、時を江戸時代に戻してみましょう。

道のところどころに行灯(あんどん)や灯篭(とうろう)が立てられている程度で、

夜の外出には提灯が必須でした。

しかし、高価なろうそくに火を灯すため、庶民は気軽に使えませんでした。

家の中はというと、豆電球レベルの明るさの行灯があるだけ。

食事には銘々膳を使っていたので、多少暗くてもだいたいどこに何があるかわかり、

仕事は、針に糸を通しさえすれば感覚で縫い進められました。

書物は文字が大きかったから意外と読書もできたという話もあります。

行灯の燃料は、主に菜種油やごま油など。

ところがこれも高価だったため、庶民はイワシやクジラ、サンマなどから取れる

安価な魚油(ぎょゆ)を使っていました。

植物油はにおいがしないのに対して、

魚油は生臭さく、明るさは植物油よりも劣っていたそうです。

遊郭、湯屋、寄席、居酒屋など人が集う場所には、

天井から吊し、八間四方を照らせる八間(はちけん)と呼ばれる照明器具がありました。

こちらはロープと滑車で八間を下げて、

燃料を入れて火をつけてまた天井の近くまで上げるという仕組みです。

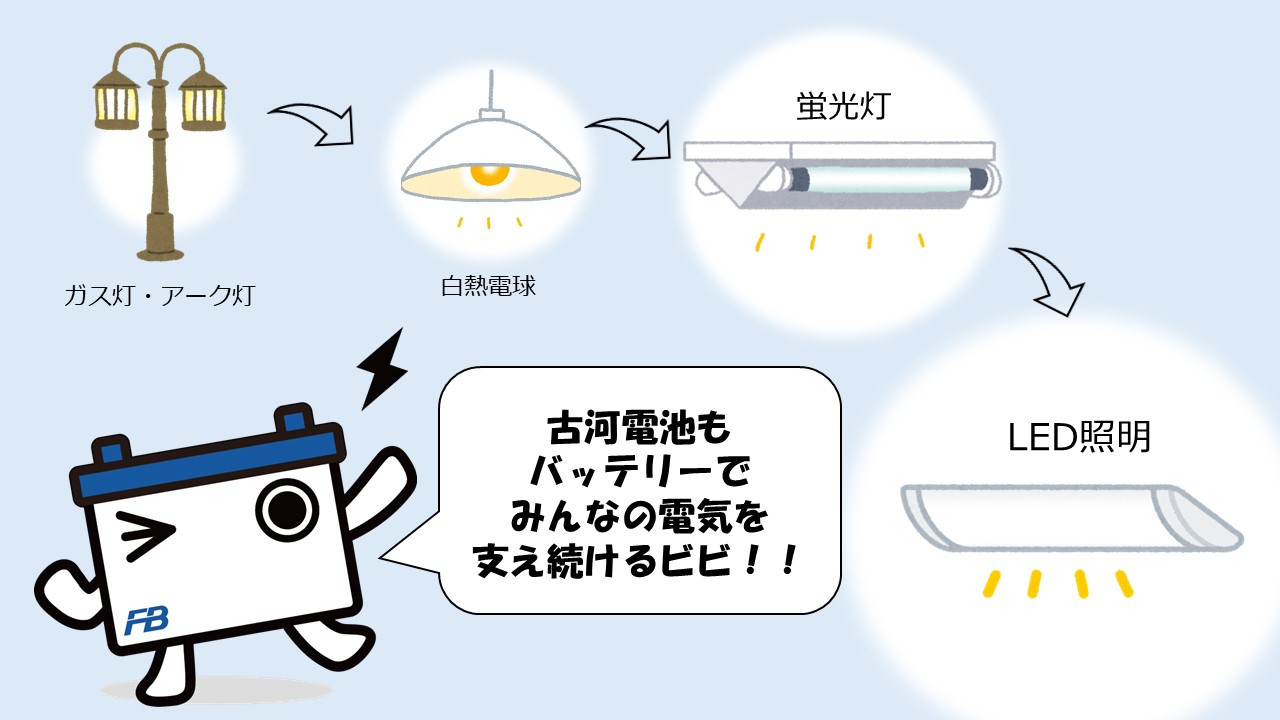

明治時代に入ると夜の街が少しずつ明るくなりました。

1872年(明治5年)には横浜で日本初のガス灯が灯され、

1882年(明治15年)には東京・銀座で日本初の電気を利用したアーク灯が灯りました。

家庭では石油ランプが普及。

1887年(明治20年)に東京で一般向けの電力供給が始まり、

家庭で白熱電球が使われるようになり、戦後になり蛍光灯が登場しました。

その蛍光灯も、2027年末に製造・輸出入が禁止され、

すべてLED照明へと切り替わります。

近い将来、いま誕生していない新しい技術により、照明や電力は一層進化するかもしれません。

20年後、50年後が楽しみですね。

▼お問い合わせはこちら

fb-indst.sales@furukawabattery.co.jp

古河電池株式会社 産業機器営業統括部 営業技術部