皆さんは、料理やDIY、家庭菜園などコロナ禍で新しく始めたことはありますか?

以前なら時間がかかって面倒くさいと感じていたモノづくり系、

一度ハマると楽しくて次々つくりたくなりますよね。

さて、そこで今回お届けするのは、古河電池のモノづくりのお話。

展示会では何度もご覧に入れているMgBOX(マグボックス)の

知られざる誕生秘話です。さっそくスタートです!

ときは、2011年。

当社の研究開発拠点のある福島県いわき市は東日本大震災で甚大な被害を受けました。

津波、地割れ、土砂の崩落、液状化などが起こり、インフラが遮断され、

現地従業員は不安で押しつぶされそうでした。

当拠点も被災し、日々、復旧作業に追われながらも事業を再開していきました。

ちょうどその頃、東北大学との間で、

「太陽光等の自然エネルギーで、マグネシウムを製造から

リサイクルまで可能とする循環社会を構築する」という話が進んでおり、

震災の翌年には、マグネシウム合金の板で実験をすることになりました。

マグネシウムを負極に、空気中の酸素を正極に、

水などの液体を電解液として、さまざまな材料を試したところ、

豆電球がパッと点きました。

MgBOXの原型となるマグネシウム空気電池の誕生でした。開発メンバー全員のこころには、

震災後の暗いムードを打ち消すような達成感と喜びが訪れました。

さて、ここで満足していたのでは社会に貢献することができません。

その後、どういった価値をプラスすれば多くの人の役に立つだろうかと、

まだ記憶に新しい東日本大震災当時を振り返ってみました。

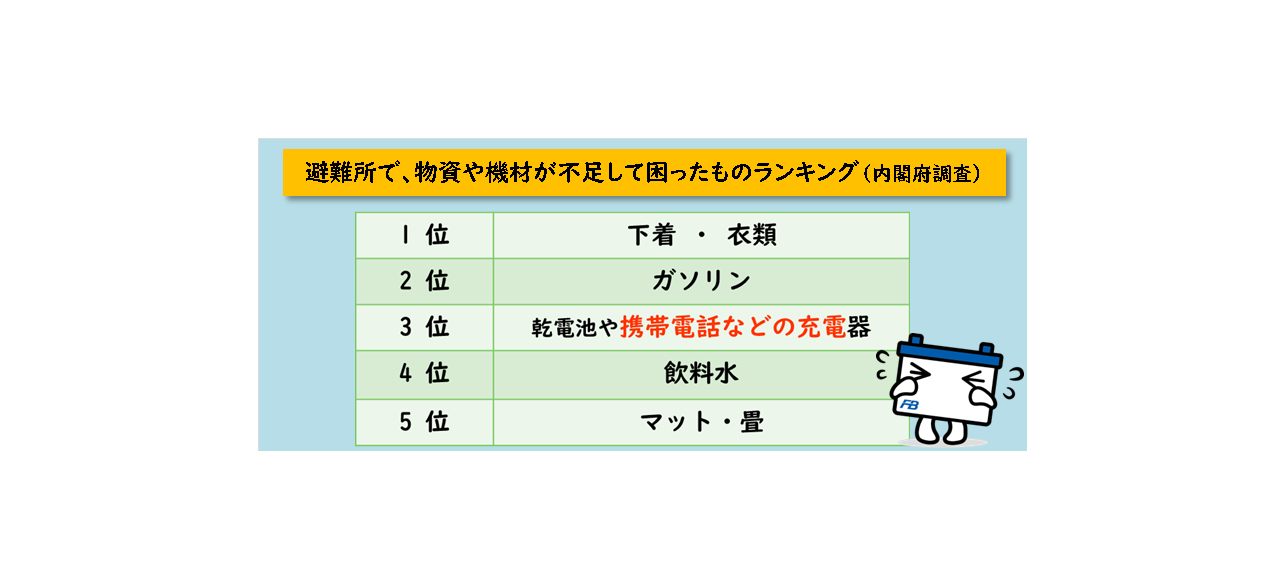

「慌てて携帯電話で情報収集をしていたら、あっという間に電池が切れて困った」と

いう声が複数上がり、災害や非常時用の充電器をつくることにしました。

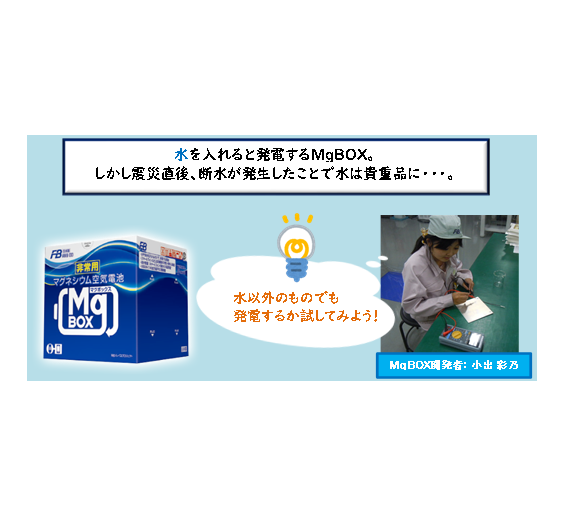

けれども震災直後は断水していて、水をふんだんに使える状況ではなかったため、

水だけでなく海水やお風呂の残り湯で発電するかを実験。

当時、地元のいわき湯本温泉では期限切れとなったジュースを大量廃棄したことから、

温泉水と共にジュースでも試してみました。

いずれも発電することがわかり、一気に利便性が増しました。

加えて、断水中はトイレの水を流すのさえ躊躇していたことも思い出し、

人間の尿で発電できれば一石二鳥だと考えました。

「で、誰の尿を使って実験する?」

想定外の大きな壁…。

やがて、たどり着いたのが「オムツメーカーではどうしているのだろう?」という

疑問でした。「きっと人工尿があるはずだ」とひらめき、

その方法を探し出し、実験を行いました。もちろん尿でも発電しました。

東日本大震災での被災経験があったからこそ誕生したMgBOX、

古河電池としては、もし使ってもらえたら嬉しいのですが、

使わずに約10年(未開封時)の消費期限を迎えるのが何よりも嬉しいです。

次回、MgBOX開発秘話の後編をお届けします!

四季折々の豊かな自然に囲まれ、自分で育てた野菜や米に舌鼓を打つ。

そんな自給自足生活に憧れる人も多いと思います。

けれども、生活のすべてを自分でまかなうのは非常に困難ですよね。

水を汲み上げるにしても、ライトを点けるにしても、

ましてや、パソコンやスマートフォンを使うにしても電気が必要です。

そこで今回は、電気がなかった時代から電気が使えるようになった時代へ

どう移行したのかを掘り下げてみます。

最初は、古代ギリシャ人が琥珀を布でこすって、モノを引き付けることに気づきました。

当時はそれが電気とは知らず、ようやく16世紀に入って研究が進みます。

その後、19世紀になると電気を日常生活に使えるようにしようと

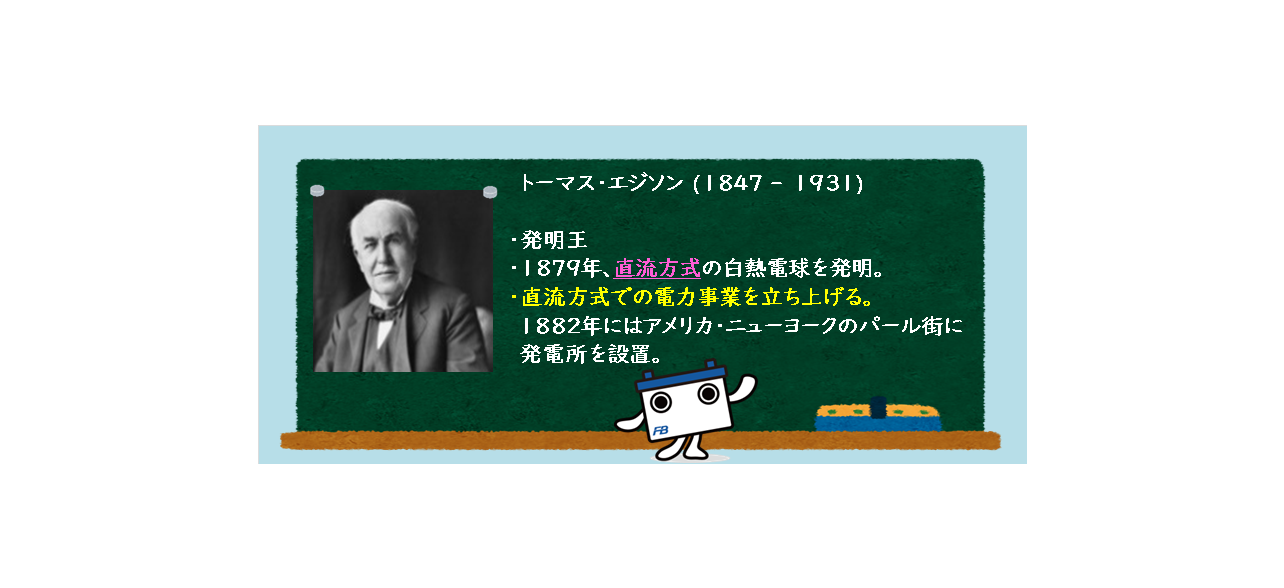

発明王、トーマス・エジソンが電力事業を興しました。

エジソンは1882年、アメリカ・ニューヨークのパール街に発電所を設置し、

世界で初めて街に電灯を灯しました。

送電方式は、電流が一方向に流れる直流方式(乾電池やバッテリーと同様)で、

これには1879年に発明していた直流方式の白熱電球を

普及させたいという裏の狙いがあったようです。

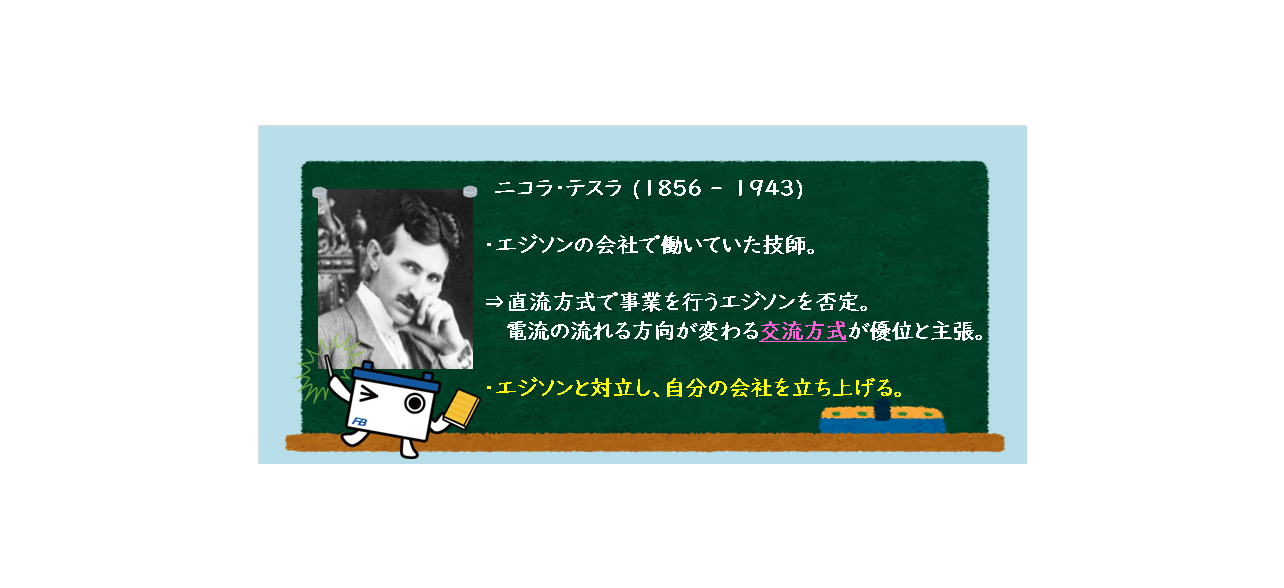

さて、エジソンの会社には、ニコラ・テスラという有能な技師がいました。

しかし、直流で事業を行うエジソンを否定し、

電流の流れる方向が変わる交流方式(電源コンセントと同様)の方が優位と主張。

結局、エジソンと対立し退職してしまいました。

やがてテスラは、自分の会社を立ち上げたものの、資金不足に陥りすぐに倒産し、

別の発明家、ジョージ・ウェスティングハウスと手を組むことになります。

ここで交流方式における電力供給を進めようとしましたが、

ライバルのエジソンが自分の提案する直流方式が優位となるよう、

交流方式を否定するような非倫理的な実験を実施。

動物実験を経て、死刑用の電気椅子までつくって、

交流方式は危険という認識を人びとに植えつけようとしたのです。

けれども、長距離への送電ができ、用途に合わせて変圧可能という

メリットが直流方式を上回り、交流方式が世界基準となりました。

ちなみにウェスティングハウスは鉄道車両用のエアブレーキを発明、

ナイアガラの滝の発電所を設立するなどさまざまな電力事業に革命を起こしました。

テスラは、変圧器であるテスラ・コイル、二相交流モーター、

蛍光灯、ラジオなども発明。世界ワイヤレスシステムも発表しました。

どんな時代でも発明や開発は、決して独りよがりであってはならない。

社会の役に立つかどうかという視点が大切ということを

改めて気づかせてくれたエピソードでした。