最近では、ノートパソコンやスマートフォンがあれば

どこでも仕事ができるようになりましたよね。

そこで、オフィスをもたずに場所や時間、組織にしばられずに働く個人事業主を

「遊牧民=ノマド(英語)」のようだからと「ノマドワーカー」と呼び、

会社員でも外回りの途中のカフェや出張の新幹線で仕事をすることを

「ノマドする」「ノマドワークする」と言うようになりました。

先進国では、インターネットと電気のおかげでこのような働き方が

可能となりましたが、モンゴルにいる本当の遊牧民=ノマドは

現在どのような生活を送っているかご存知ですか?

もちろん、遊牧民は電気の通っていない草原地帯を最小限の生活用品と

移動式住居のゲル※を抱えて家畜とともに移動しながら暮らすため、

先進国のノマドワーカーとはライフスタイルが大きく異なります。

冬にはマイナス30℃にもなる過酷な気候で、

草原地帯にはスーパーやコンビニもなく、自給自足が基本です。

ところが近年では、電気がもたらされるようになり生活が進化しています。

他の地域のように、固定の住居に送電されるわけではなく、

持ち運び可能な小型の太陽光パネルをゲルの前に設置しています。

パラボラアンテナがあるゲルでは、中でテレビを見ることもできます。

昼間に発電した電力は蓄電池に貯めて夜間に使えるため、

家族の団らんや読書などに役立ち、スマートフォンで

仲間と連絡を取ったり、さまざまな情報を入手できるようにもなりました。

考えてみれば、電気まで自給自足。彼らのたくましさを感じます。

日本では明治時代から電気のある暮らしが当たり前となりましたが、

世界にはまだまだ無電化地域があります。

そういった地域では、発電所や送電網を確保するよりも

低コストで導入できる再生可能エネルギーが注目されているのです。

そうすると、自ずと蓄電池も利用されるようになるので、

古河電池が世界の多くの人のお役に立てるのではないかと考えています。

どうぞ、太陽光や風力発電システムを目にしたら、

影で蓄電池が支えているかもしれないと想いを巡らせてみてください。

また、再生可能エネルギー導入の際には、古河電池を思い出していただけたら幸いです。

※内モンゴルではパオと呼ばれる

ついこの前まで使っていた電化製品が引っ越し先で使えなかった!

皆さんは、そんな経験ありませんか?

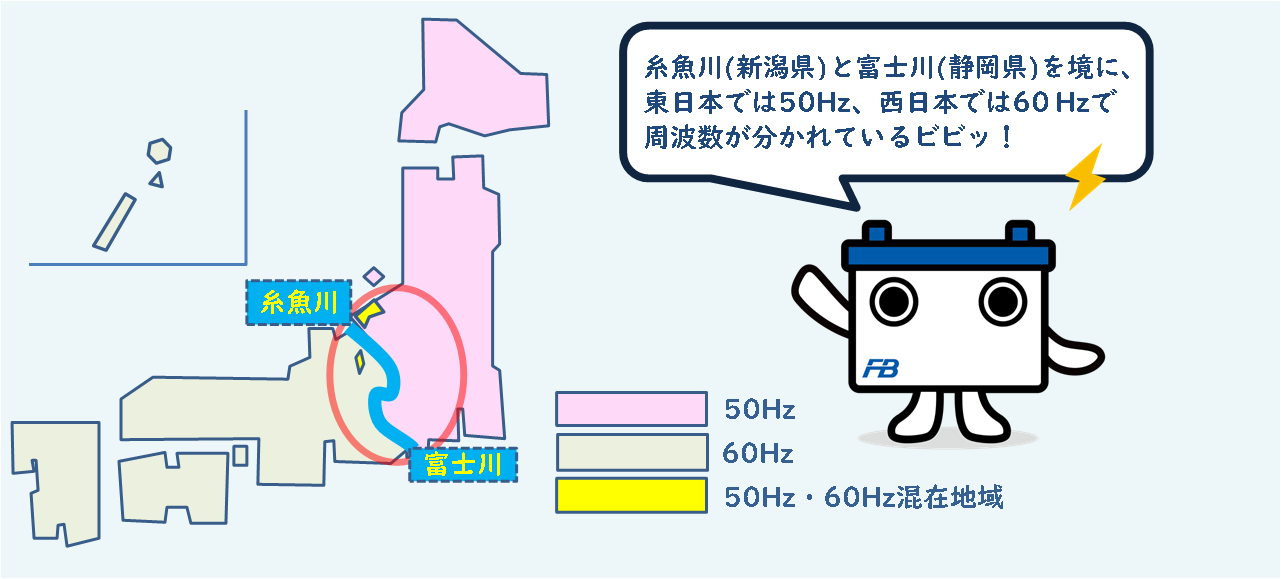

ご存知の通り、東日本と西日本で周波数が異なることが原因です。

境目は、新潟県の糸魚川と静岡県の富士川をつなぐ線。

東日本は50Hz、西日本は60 Hzに設定されています。

けれども、どうして同じ日本の中でふたつの周波数が存在するのでしょうか?

その謎は、日本で電気を使うようになった明治時代に遡ります。

当時は、国内に発電機をつくる企業がなかったので、

発電機を外国から輸入するしかありませんでした。

そこで、東京の電気会社がドイツ製(50Hz)、

大阪の電気会社がアメリカ製(60Hz)の発電機を輸入しました。

やがて周波数を統一した方がいいのではないかという議論が

何度か持ち上がったものの、いざ実施するとなると、どちらかの施設で大幅改修が

必要となり莫大な費用がかかるうえ、改修中は電力の安定供給が

困難になるといった理由で、断念せざるを得なかったそうです。

通常の社会生活を送る分にはあまり不便はないので、

それでもいいような気がしますが、ところが近年になって

大きな課題に直面する事態が起きました。

それは、東日本大震災のとき。

東日本で電力不足に陥りましたが、変換所の変換容量が少なく、

西日本から電力を十分に送電できずに計画停電が発生しました。

そういったことが起こらないよう、いま、電力システム改革の一貫として

周波数変換設備の増強が行われています。

変換容量が増せば、電力がもっと効率的に東西で融通し合えるようになるため、

再生可能エネルギーの普及にも役立つと言われています。

周波数の違いがこんなにもいろいろなことを引き起こしているとは驚きですよね。

電気にまつわるさまざまな話、これからもご紹介していきますのでどうぞお楽しみに!

参考:電気学会、関西電力、経済産業省資源エネルギー庁各ホームページ

朝日新聞デジタル